Что такое чума?

Чума — это высокоопасное острое зоонозное инфекционное заболевание. Оно вызывает серьезную интоксикацию и серозно-геморрагическое воспаление в легких, лимфатических узлах и других органах. Часто заболевание приводит к сепсису.

Врачи отмечают, что чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis, имеет несколько основных причин, включая укусы блох, контакт с инфицированными животными и воздушно-капельный путь передачи. Симптомы заболевания могут варьироваться, но чаще всего проявляются в виде высокой температуры, озноба, головной боли и увеличения лимфатических узлов, что характерно для бубонной формы. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики, так как без своевременного лечения чума может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Лечение включает антибиотики, такие как стрептомицин и тетрациклин, которые эффективны при раннем применении. Также рекомендуется изоляция больных и профилактические меры для предотвращения распространения инфекции. Врачи настоятельно советуют соблюдать меры предосторожности в эндемичных регионах и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Краткие исторические сведения

На протяжении всей истории человечества чума оставалась одной из самых разрушительных инфекционных болезней. Она опустошала населенные пункты и вызывала беспрецедентную смертность. Исторические данные показывают, что в древние времена эпидемии чумы уносили огромное количество жизней. Обычно вспышки заболевания начинались после контакта людей с инфицированными животными, что часто приводило к пандемиям. Известно о трех таких случаях.

Первая пандемия, известная как «юстинианова чума», была зарегистрирована на территории Египта и Восточно-Римской империи в период с 527 по 565 год. Вторая пандемия, получившая названия «великая» и «черная» смерть, бушевала в странах Средиземноморья, Западной Европы и Крыму с 1345 года на протяжении пяти лет, унося около 60 миллионов жизней. Третья пандемия началась в Гонконге в 1895 году и затем распространилась в Индию, где погибло более 12 миллионов человек.

Во время последней пандемии были сделаны значительные открытия, которые позволили разработать меры профилактики на основе информации о возбудителе чумы. Установлено, что крысы способствуют распространению инфекции. В 1878 году профессор Г. Н. Минх выявил возбудителя чумы, а в 1894 году над этой проблемой работали ученые Ш. Китазато и А. Йерсен.

Эпидемии чумы также происходили в России — начиная с XIV века, эта болезнь периодически проявлялась. Многие российские ученые внесли значительный вклад в изучение этого заболевания. Препятствовали распространению эпидемии и занимались лечением больных такие исследователи, как И. И. Мечников, Д. К. Заболотный, Н. Ф. Гамалея и Н. Н. Клодницкий. В XX веке Г. П. Руднев, Н. Н. Жуков-Вережников и Е. И. Коробкова разработали принципы диагностики и патогенеза чумы, создали вакцину и определили методы лечения заболевания.

| Причина | Симптомы | Лечение |

|---|---|---|

| Бактерия Yersinia pestis | Высокая температура, озноб, слабость, головная боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов (бубонная чума), кашель с кровью (лёгочная чума), тошнота, рвота, диарея (септическая чума) | Антибиотики (стрептомицин, гентамицин, доксициклин, тетрациклин), поддерживающая терапия (жидкости, кислород) |

| Заражение от грызунов (крысы, мыши) и блох | Быстрое развитие симптомов (в течение нескольких дней) | Немедленное обращение к врачу, госпитализация |

| Контакт с инфицированными животными или людьми | Различные формы чумы: бубонная (поражение лимфатических узлов), легочная (поражение легких), септическая (поражение крови) | Изоляция больного, профилактика контактов |

| Вдыхание инфицированных аэрозолей (легочная чума) | Быстрое развитие симптомов, высокая смертность | Интенсивная терапия, мероприятия по предотвращению распространения инфекции |

Что провоцирует чума?

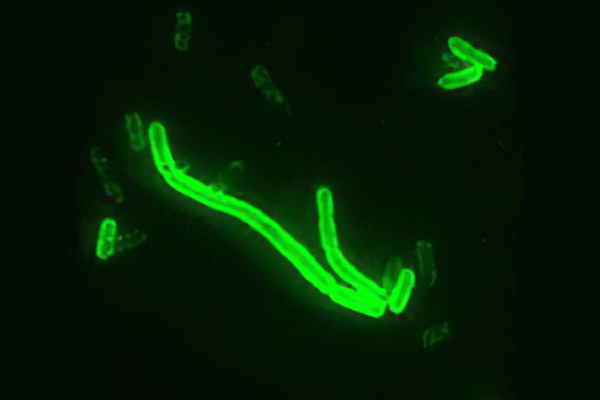

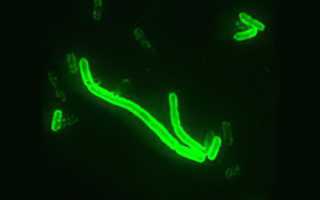

Возбудителем данной инфекции является неподвижная грамотрицательная факультативно-анаэробная бактерия Yersinia pestis, относящаяся к роду Yersinia и семейству Enterobacteriaceae. Чумная палочка по своим биохимическим и морфологическим характеристикам схожа с патогенами, вызывающими псевдотуберкулез, пастереллез, иерсиниоз и туляремию, которые могут поражать как людей, так и грызунов. Эта бактерия имеет полиморфизм и овоидную форму с биполярной окраской. Существуют различные подвиды, отличающиеся уровнем вирулентности.

Размножение возбудителя происходит в питательной среде, для активного роста необходимы сульфит натрия или гемолизированная кровь. В составе бактерии обнаружено более 30 антигенов, а также экзо- и эндотоксины. Капсулы препятствуют поглощению бактерий полиморфноядерными лейкоцитами, а V- и W-антигены защищают их от лизиса в цитоплазме фагоцитов, что способствует размножению внутри клеток.

Чумной возбудитель может сохраняться не только в экскретах зараженных, но и на различных объектах окружающей среды. Например, в гное бубона он может оставаться жизнеспособным до 30 дней, а в трупах грызунов, верблюдов и людей — около двух месяцев. Возбудитель чувствителен к солнечному свету, кислороду, высоким температурам, кислой среде, а также к некоторым химическим веществам и дезинфектантам. Раствор сулемы в концентрации 1:1000 уничтожает бактерию всего за 2 минуты. Однако низкие температуры и замораживание возбудитель переносит довольно хорошо.

Чума, известная как «черная смерть», вызывает множество обсуждений среди людей, особенно в контексте её исторического влияния на человечество. Многие отмечают, что основными причинами распространения болезни являются блохи и грызуны, которые служат переносчиками инфекции. Симптомы, такие как высокая температура, опухшие лимфатические узлы и сильная слабость, вызывают страх и тревогу. В современном обществе лечение чумы стало более эффективным благодаря антибиотикам, однако важно помнить о профилактических мерах. Люди подчеркивают значимость вакцинации и контроля за санитарными условиями, чтобы избежать вспышек. Обсуждая чуму, многие также акцентируют внимание на её историческом контексте, что помогает лучше понять, как человечество справлялось с эпидемиями в прошлом.

Эпидемиология

Основным источником чумы и её резервуаром являются дикие грызуны, среди которых насчитывается около 300 видов, обитающих практически повсеместно. Однако не все животные способны сохранять возбудителя. В каждом природном очаге существуют ключевые виды, которые хранят и переносят инфекцию. К основным носителям относятся суслики, сурки, полевки, песчанки, пищухи и другие. В антропургических очагах чумы, таких как города и порты, главную опасность представляют синантропные крысы. Среди них выделяются серая крыса, или пасюк, обитающая в системах канализации крупных городов, и черная крыса, или египетская, живущая в домах и на судах.

Собаки обладают устойчивостью к возбудителю чумы, однако их блохи могут заражаться. В последнее время наблюдается увеличение случаев инфицирования кошек, которые могут передавать инфекцию человеку. Также существует риск передачи инфекции от верблюдов. Чумная инфекция сохраняется благодаря передаче возбудителя от заражённых животных к здоровым, при этом особую роль играют блохи, паразитирующие на грызунах.

Если у грызунов развивается острая форма заболевания, они быстро погибают, что останавливает распространение инфекции (эпизоотию). Однако некоторые грызуны, такие как сурки, суслики и тарбаганы, впадают в спячку и могут переносить заболевание в латентной форме. Весной они становятся источниками чумы, что приводит к образованию природного очага инфекции в их ареале.

Инфицированные люди также могут быть источниками чумы. Например, при наличии у человека лёгочной чумы или при контакте с гноем бубона, а также если блохи заражаются от больного чумной септицемией. Часто причиной распространения инфекции становятся трупы заболевших. Особенно опасными считаются люди, инфицированные лёгочной формой чумы.

Существует множество способов передачи инфекции, однако основным является трансмиссивный. При лёгочной форме заболевания заражение может происходить воздушно-капельным путём. Переносчиками инфекции являются не только блохи (их насчитывается около 100 видов), но и клещи, которые поддерживают эпизоотический процесс, передавая инфекцию грызунам, кошкам, собакам и верблюдам. Эти животные могут заносить паразитов в жилища людей.

Человек может заразиться от блох не только через укус, но и из-за попадания фекалий или срыгиваемых масс насекомого в кожу. В кишечнике заражённой блохи размножаются бактерии, производящие коагулазу, которая образует пробку или чумной блок, перекрывающий поступление крови в организм паразита. В результате, пытаясь насытиться, блоха срыгивает инфицированные массы на кожу в месте укуса. Эти насекомые, испытывающие голод, стремятся насытиться и за счёт животных. Обычно блохи сохраняют контагиозность около 7 недель, но некоторые особи могут оставаться переносчиками до года.

Заражение также возможно контактным путём, например, через слизистую оболочку или повреждения кожи. Это может произойти при разделке и обработке туш инфицированных животных (зайцев, лис, сайгаков и других), а также при употреблении в пищу такого мяса.

Люди очень восприимчивы к заражению, независимо от способа инфицирования и возрастной группы. Если человек перенёс чуму, у него формируется определённый иммунитет к этому заболеванию, однако возможность повторного заражения не исключается. Более того, повторное заражение чумой не является редкостью, и заболевание может протекать в столь же тяжёлой форме.

Основные эпидемиологические признаки чумы

Очаги чумы в природе занимают около 7% суши и обнаружены почти на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Каждый год фиксируется несколько сотен случаев заражения чумой. На территории СНГ выявлено 43 природных очага, общая площадь которых превышает 216 миллионов гектаров. Эти очаги расположены на равнинах, включая пустынные и степные зоны, а также в высокогорных регионах.

Природные очаги делятся на два типа: «дикую» и крысиную чуму. В естественных условиях чума проявляется в виде эпизоотий среди грызунов и зайцеобразных. Грызуны, впадающие в спячку зимой, переносят инфекцию в тёплое время года (весной). Животные, которые не спят, способствуют образованию двух сезонных пиков заболеваемости, совпадающих с периодом их активного размножения. Чаще всего чумой заражаются мужчины, что связано с их более частым пребыванием в природных очагах, например, во время охоты или животноводства. В городских условиях основную роль переносчиков играют крысы — как серая, так и черная.

Если рассматривать эпидемиологию двух форм чумы — бубонной и лёгочной, можно выделить значительные отличия. Бубонная чума развивается медленно, тогда как лёгочная форма может быстро распространяться из-за легкости передачи бактерий. Люди с бубонной чумой практически не заразны и имеют низкую контагиозность. В их выделениях возбудителей нет, а в гное бубонов их количество минимально.

Если заболевание переходит в септическую форму или бубонная чума осложняется вторичной пневмонией, начинается эпидемия лёгочной чумы первичного типа, отличающаяся высокой контагиозностью. Лёгочная чума чаще всего возникает после бубонной и быстро распространяется, становясь ведущей эпидемиологической и клинической формой.

Существует мнение, что возбудитель инфекции может находиться в почве в некультивируемом состоянии в течение длительного времени. Грызуны, роющие норы на заражённых участках, могут первично инфицироваться. Эта гипотеза подтверждается экспериментальными исследованиями и поиском возбудителя чумы среди грызунов в межэпизоотические периоды, результаты которых позволяют делать определённые выводы.

Симптомы чумы

Известно, что инкубационный период чумы составляет от 3 до 6 дней, но в условиях эпидемии или при септической форме он может сократиться до 1 дня. Максимальный зафиксированный инкубационный срок — 9 дней.

Заболевание начинается остро с резкого повышения температуры, сильного озноба и признаков интоксикации. Пациенты часто жалуются на боли в мышцах и суставах, дискомфорт в области крестца и головные боли. У больных наблюдаются рвота (иногда с примесью крови) и сильная жажда. В первые часы болезни может проявляться психомоторное возбуждение: человек становится беспокойным и чрезмерно активным, возникает желание убежать (отсюда выражение «бежит, как очумелый»). Позже могут появляться галлюцинации и бредовые состояния. В таком состоянии человек не способен говорить внятно и передвигаться. В некоторых случаях наблюдаются апатия и замедленность, из-за общей слабости больной не может встать с постели.

Среди внешних признаков выделяются отечность лица, покраснение кожи и инъекция склер. Выражение лица становится страдальческим, на нем читается ужас, что часто называют «маской чумы». В тяжелых случаях на коже может возникать геморрагическая сыпь. Язык увеличивается и покрывается белым налетом, напоминающим мел. Также отмечаются аритмия, тахикардия и постепенное снижение артериального давления. Даже при локальных формах заболевания могут развиваться анурия, олигурия и тахипноэ. Эти симптомы наиболее выражены на начальных стадиях болезни, но сопровождают все формы чумы.

В 1970 году Г. П. Руднев предложил следующую клиническую классификацию чумы:

- локальные формы (бубонная, кожная и кожно-бубонная);

- генерализованные (первично- и вторично-септическая);

- внешне-диссеминированные (первично- и вторично-легочная, а также кишечная).

Кожная форма

Для данного заболевания характерно образование карбункула в месте внедрения возбудителя. Сначала на коже появляется пустула, сопровождаемая резкой болью и содержащая тёмно-красную жидкость. Она располагается на отечной подкожной клетчатке, а вокруг наблюдается гиперемия и инфильтрация. Если пустулу вскрыть, на её месте образуется язва, которая постепенно увеличивается и имеет желтоватое дно. Позже это дно покрывается чёрным струпом, который отторгается, оставляя рубцы.

Бубонная форма

Это самая распространённая форма болезни. Бубонная чума поражает лимфатические узлы, расположенные ближе всего к месту проникновения инфекционного агента. Чаще всего это паховые узлы, реже — подмышечные и шейные. Бубоны обычно одиночные, но могут быть и множественными. В области формирования бубона возникают болезненные ощущения, сопровождающиеся общим недомоганием.

Лимфатические узлы можно прощупать через 1–2 дня после их появления; их твёрдая структура постепенно становится мягче. Узлы могут объединяться в малоподвижный конгломерат, который флуктуирует при пальпации из-за наличия периаденита. Заболевание развивается примерно 7 дней, после чего начинается период выздоровления. Увеличенные узлы могут рассасываться, образовывать язвы или склерозироваться, что связано с некрозом и серозно-геморрагическим воспалением.

Кожно-бубонная форма

Данная форма заболевания характеризуется изменениями в лимфатических узлах и поражениями кожи. Локальные проявления могут привести к вторичной пневмонии и чумному сепсису. Клинические признаки этих форм не отличаются от первичных проявлений тех же заболеваний.

Первично-септическая форма имеет короткий инкубационный период (1–2 дня) и начинается с резкой интоксикации. Она сопровождается геморрагическими симптомами, такими как желудочно-кишечные или почечные кровотечения, а также кровоизлияния в слизистые оболочки и кожу. В течение короткого времени может развиться инфекционно-токсический шок. Без лечения заболевание приводит к летальному исходу.

Первично-легочная форма возникает при заражении через воздух. Она отличается минимальным инкубационным периодом – от нескольких часов до двух суток. Болезнь начинается остро, с интоксикационного синдрома. На второй или третий день появляются кашель, боль в грудной клетке и одышка. При кашле выделяется сначала стекловидная, а затем жидкая пенистая мокрота с примесью крови.

Физикальные данные о состоянии легких ограничены. На рентгенограммах можно увидеть признаки долевой или очаговой пневмонии. Увеличивается сердечно-сосудистая недостаточность, проявляющаяся тахикардией и снижением артериального давления, развивается цианоз. На терминальной стадии пациенты могут впадать в сопорозное состояние, сопровождающееся одышкой и обширными кровоизлияниями, после чего наступает кома.

При кишечной форме у пациентов наблюдаются сильная интоксикация, резкая боль в животе, постоянная рвота и диарея с тенезмами. В стуле могут быть слизистые и кровяные выделения. Эти симптомы также характерны для других форм чумы, что вызывает вопросы о самостоятельности кишечной формы как заболевания.

Диагностика чумы

Дифференциальная диагностика

Различные виды чумы — бубонная, кожная и кожно-бубонная — необходимо отличать от туляремии, лимфаденопатии и карбункулов. Септическая и лёгочная формы могут проявляться симптомами, схожими с болезнями лёгких, сепсисом и менингококковыми инфекциями.

Все формы чумы сопровождаются выраженной интоксикацией, признаки которой появляются на ранних стадиях заболевания. У пациента наблюдаются повышение температуры, озноб, рвота и сильная жажда. Также беспокоят психомоторное возбуждение, тревожность, галлюцинации и бредовые идеи. При осмотре можно заметить невнятную речь, неустойчивую походку, отёчность лица, выражающего страдание и страх, а язык становится белым. Развиваются сердечно-сосудистая недостаточность, олигурия и тахипноэ.

Кожная и бубонная формы чумы диагностируются по резкой болезненности в поражённых участках. Стадии развития карбункула легко определить: сначала пустула, затем язва, далее — чёрный струп и рубец. При образовании бубона наблюдается периаденит.

Лёгочная и септическая формы характеризуются стремительным развитием интоксикации, а также проявлениями геморрагического синдрома и инфекционно-токсического шока. Поражение лёгких сопровождается резкой болью в грудной клетке и интенсивным кашлем с выделением стекловидной, а затем пенистой мокроты с примесью крови. Физикальные данные часто не соответствуют тяжёлому состоянию пациента.

Лабораторная диагностика

Данный метод диагностики основывается на биологических, микробиологических, иммуносерологических и генетических подходах. Гемограмма показывает лейкоцитоз и нейтрофилию с сдвигом влево, а также повышенный уровень СОЭ. Выделение возбудителя происходит в специализированных лабораториях, предназначенных для работы с опасными инфекциями. Исследования проводятся для подтверждения клинически выраженных случаев чумы и для обследования людей в зоне инфекции с повышенной температурой тела. Материалы от пациентов с чумой или умерших от этого заболевания подвергаются бактериологическому анализу. Пунктаты берут из карбункулов и бубонов, а также исследуют отделяемое язв, мокроту, слизь и кровь. Проводятся эксперименты с лабораторными животными, которые могут выжить около 7 дней после заражения чумой.

Серологические методы включают РНАГ, РНГА, РНАТ, РТПГА и ИФА. Если ПЦР показывает положительный результат, то через 6 часов после тестирования можно подтвердить наличие ДНК чумного микроба и предварительный диагноз. Для окончательного подтверждения этиологии чумы выделяют чистую культуру возбудителя и проводят её идентификацию.

Лечение чумы

Лечение пациентов проводится исключительно в стационаре. Выбор препаратов для этиотропной терапии, их дозировки и схемы лечения зависят от конкретной формы заболевания. Обычно курс лечения длится от 7 до 10 дней, независимо от типа болезни. В процессе терапии применяются следующие медикаменты:

- Для кожной формы – котримоксазол (4 таблетки в день).

- Для бубонной формы – левомицетин (80 мг/кг в день) в сочетании со стрептомицином (50 мг/кг в день). Эти препараты вводятся внутривенно. Также эффективен тетрациклин.

- Для лёгочной и септической форм – комбинация левомицетина со стрептомицином плюс доксициклин (0,3 грамма в день) или тетрациклин (4-6 г/сут), принимаются внутрь.

Кроме того, проводится интенсивная дезинтоксикационная терапия: альбумин, свежезамороженная плазма, реополиглюкин, кристаллоидные растворы внутривенно, гемодез и методы экстракорпоральной детоксикации. Назначаются препараты, улучшающие микроциркуляцию: пикамилон и трентал в сочетании с солкосерилом. Также используются средства для форсирования диуреза, сердечные гликозиды, дыхательные и сосудистые аналептики, а также симптоматические и жаропонижающие препараты.

Эффективность лечения во многом зависит от своевременности начала терапии. Этиотропные препараты назначаются при первых подозрениях на чуму, основываясь на клинико-эпидемиологических данных.

Профилактика чумы

Эпидемиологический надзор

Прогнозирование эпидемической и эпизоотической ситуации в природных очагах играет ключевую роль в определении характера, направленности и объема профилактических мероприятий по борьбе с заболеванием. Учитываются данные о росте числа случаев заражения чумой по всему миру. Все государства обязаны информировать Всемирную организацию здравоохранения о зарегистрированных случаях заболевания, распространении инфекции, эпизоотиях среди животных и мерах, принимаемых для борьбы с этой болезнью. В каждой стране создается система паспортизации, которая фиксирует природные очаги чумы и позволяет проводить районирование территорий в зависимости от масштабов эпидемии.

Профилактические мероприятия

Основное место в системе профилактических мер занимает предотвращение завоза инфекции из других стран и распространения чумы в эндемичных зонах. Для исключения возможности завоза инфекции разработаны международные санитарные нормы. В эндемичных очагах осуществляется мониторинг численности и видов грызунов, а также проводятся исследования животных на наличие инфекции. При выявлении эпизоотии проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции. Синантропные грызуны уничтожаются, если среди пойманных особей более 15% заражены, без необходимости выявления конкретных инфицированных. Специальные противочумные службы занимаются уничтожением грызунов и эктопаразитов в равнинных районах и вблизи населённых пунктов, а в самих населённых пунктах — отделы Центра санитарно-эпидемиологического надзора.

При обнаружении эпизоотии чумы у грызунов или случаев заболевания среди домашних животных, а также в случае возможного завоза инфекции заражённым человеком, проводится профилактическая иммунизация населения. Вакцинация может быть массовой или выборочной, охватывающей отдельных людей, имеющих связь с территориями, где зарегистрирована эпизоотия (например, охотников, агрономов, геологов, археологов). В лечебно-профилактических учреждениях должен быть запас необходимых медикаментов, средств защиты и профилактики, а также разработан план передачи информации и оповещения персонала. Профилактические меры в эндемичных районах и для лиц, контактирующих с возбудителями опасных инфекций, осуществляются различными противочумными и другими учреждениями здравоохранения.

Мероприятия в эпидемическом очаге

При обнаружении случая заболевания чумой или подозрений на носительство этой инфекции необходимо незамедлительно принять меры для локализации и устранения очага. Ограничительные меры, такие как карантин, вводятся на территории, определяемой в зависимости от эпидемиологической или эпизоотологической ситуации. Учитываются факторы, способствующие передаче инфекции, санитарно-гигиенические условия, количество мигрирующих людей и транспортные связи с соседними регионами.

Координацию действий в зоне инфекции осуществляет Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия. Строгое соблюдение противоэпидемического режима обязательно, сотрудники комиссии должны использовать защитные костюмы. Комиссия принимает решение о введении карантина на всей территории, где зафиксирован случай заболевания.

Для пациентов с чумой и тех, у кого наблюдаются подозрительные симптомы, создаются специализированные медицинские учреждения. Перевозка заражённых осуществляется в строгом соответствии с санитарными нормами биологической безопасности. Больные бубонной чумой могут находиться в одной палате, тогда как пациенты с лёгочной формой должны размещаться в отдельных помещениях. Выписка пациента, перенёсшего бубонную чуму, разрешается не ранее чем через 4 недели после клинического выздоровления и при наличии отрицательных результатов бактериологических анализов. Для больных лёгочной чумой срок госпитализации после выздоровления составляет не менее 6 недель. После выписки за пациентом осуществляется наблюдение в течение 3 месяцев.

Очаг инфекции подлежит тщательной дезинфекции, как текущей, так и заключительной. Лица, контактировавшие с заражёнными, их вещами, трупами, а также участники забоя больных животных, изолируются на 6 дней и находятся под медицинским наблюдением. В случае лёгочной чумы требуется индивидуальная изоляция всех потенциально заражённых на тот же срок с обязательным профилактическим приёмом антибиотиков (рифампицин, стрептомицин и аналогичные).

Вопрос-ответ

Каковы причины чумы?

Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis – зоонозная бактерия, как правило, присутствующая в организме мелких млекопитающих и живущих на них блох. У человека, инфицированного Yersinia pestis, продолжительность инкубационного периода перед развитием симптомов составляет 1-7 дней.

Как лечат чуму?

Лечение чумы является комплексным и включает применение этиотропных, патогенетических и симптоматических средств. Для лечения чумы наиболее эффективны антибиотики стрептомицинового ряда: стрептомицин, дигидрострептомицин, пасомицин. При этом наиболее широко применяется стрептомицин.

Какова основная причина чумы?

Чума — это болезнь, поражающая людей и других млекопитающих. Её возбудителем является бактерия Yersinia pestis. Люди обычно заражаются через укус инфицированной блохи грызуна или при контакте с инфицированным животным.

Какие признаки у чумы?

Для чумы характерны: внезапное начало, сильный озноб, резкий подъем температуры (до 39ºС и выше), слабость, головокружение, сильные головная и мышечная боли, тошнота, рвота, бред. Отмечаются гиперемия конъюнктивы, зева, сухость слизистых полости рта, язык обложен («меловой язык»), миндалины увеличены.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите информацию о симптомах чумы, чтобы своевременно распознать заболевание. К основным симптомам относятся высокая температура, озноб, головная боль и увеличение лимфатических узлов. При появлении этих признаков немедленно обратитесь к врачу.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на профилактические меры, особенно если вы находитесь в регионах, где чума все еще встречается. Избегайте контакта с дикими грызунами и их эксрементами, а также следите за чистотой в местах, где вы живете и работаете.

СОВЕТ №3

Если вы планируете поездку в районы с высоким риском заражения, обязательно проконсультируйтесь с врачом о вакцинации и других мерах предосторожности. Это поможет снизить риск заражения и обеспечить вашу безопасность.

СОВЕТ №4

При подозрении на чуму не занимайтесь самолечением. Обратитесь к медицинскому специалисту для получения точного диагноза и назначения соответствующего лечения, которое может включать антибиотики и другие медикаменты.